L’interpellation associative face aux enjeux de financement : regards croisés

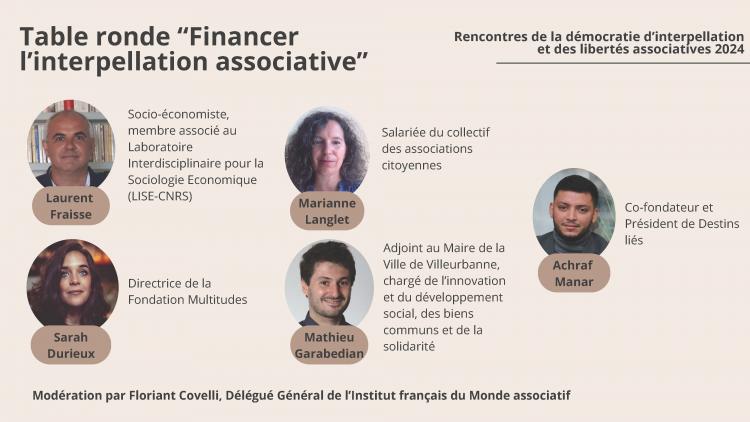

Les 28 et 29 novembre 2024 se tenaient les premières Rencontres de la démocratie d’interpellation et des libertés associatives. À cette occasion, l’Institut français du Monde associatif a animé une table ronde sur le thème « Financer l’interpellation associative », qui a fait témoigner des points de vue experts et complémentaires issus du monde académique, associatif, de la philanthropie et de la politique territoriale.

Pour introduire la table ronde, Floriant Covelli (Institut français du Monde associatif) a salué la programmation d’une table ronde sur un thème restant encore largement à explorer par la recherche. Les travaux de l’Institut et de ses lauréats ont mis à jour de grands questionnements du secteur sur l’influence de l’évolution des modalités de financement sur les modèles socio-économiques (MSE) et les projets des associations, et in fine sur l’espace civique qu’elles constituent. La place de la générosité privée dans ces MSE et en soutien de la fonction socio-politique et de la fonction d’interpellation des associations est autre un enjeu de connaissance important. La spécificité d’un modèle associatif basé sur l’initiative citoyenne collective reste également à mieux documenter, entre les modèles de l’Etat (commande publique) et du marché (entrepreneuriat social). Une lecture territoriale permettrait enfin à la connaissance de mieux comprendre comment le fait associatif contribue à faire projet commun sur les territoires, ainsi que l’enjeu d’un nouveau contrat social entre politique publique territoriale et organisation citoyenne collective face à la multiplication et l’accélération des crises.

Pour Laurent Fraisse (Lise-CNRS), le financement de la démocratie d’interpellation demande une combinaison d’outils traditionnels (adhésions, dons) et innovants (fondations, crowdfunding, fonds publics, mécanismes redistributifs fléchés). Ces outils financiers qui appuient l’autonomie politique associative, interrogent toutefois sur leur accessibilité aux associations de plus petite taille et de proximité, tout comme les ressources militantes et bénévoles interrogent sur leur sélectivité sociale, et sur l’enjeu du pouvoir d’agir des populations les plus vulnérables. Par ailleurs, le financement de l’interpellation associative exige avant tout une reconnaissance institutionnelle claire du rôle des associations comme acteurs politiques et contre-pouvoirs. Une telle démarche renforcerait la diversité et la légitimité des voix citoyennes dans l’espace public.

Marianne Langlet (Collectif des Associations Citoyennes) a décrit le phénomène de marchandisation des associations, comme effet du New Public Management, du marché unique européen, et également du recul de la subvention de fonctionnement et du développement des appels à projets et appels d’offres. Il en découle une mise en concurrence des associations entre elles, avec le secteur lucratif, et le développement de l’entrepreneuriat social. Du fait de la montée de la commande publique, la fonction d’interpellation des associations est affaiblie, et leur posture politique et critique est de plus en plus rejetée par les pouvoirs publics.

Empêché de participer, Achraf Manar (Destins liés) nous a fait parvenir son témoignage. Destins liés est né du constat que les jeunes, en particulier issus de milieux populaires, n’ont pas le même accès à l’engagement que le reste de la population. L’association a donc souhaité constituer un groupe d’entraide mais aussi accompagner le plaidoyer et le pouvoir d’agir citoyen auprès de ces jeunes. Afin de soutenir la capacité d’interpellation des jeunes, elle a pensé une stratégie de financement originale, à travers un fonds participatif porté par les jeunes, pour les jeunes. Destins liés permet ainsi de sortir des schémas traditionnels de concurrence entre projets et de relations entre aidants et aidés.

Sarah Durieux (Fondation Multitudes) a présenté le rôle de la philanthropie privée en soutien de l’interpellation associative et dans un contexte de plus en plus autoritaire en Europe et dans le monde. Des pratiques philanthropiques participatives et de distribution communautaire se développent dans ce sens. L’enjeu est de penser le financement des actions à long terme de même que le financement des structures plutôt que des projets. Porteuse de ces enjeux, la Fondation Multitudes a pour ambition d’appuyer la construction de forces politiques inclusives, et de soutenir tant le community organizing que l’electoral organizing.

Mathieu Garabedian (Ville de Villeurbanne) a partagé la vision politique d’une collectivité locale soucieuse de garantir des contre-pouvoirs institutionnels aux habitants. Pour l’élu de Villeurbanne, soutenir la capacité d’interpellation citoyenne, c’est une autre façon de concevoir l’articulation entre habitants et politique municipale, et c’est aussi une façon de redonner aux habitants confiance dans les institutions et dans leur capacité d’agir. Comme l’illustre l’expérience de Territoires Zero Chômeurs de Longue Durée, l’interpellation peut aussi, dans certaines conditions, être la première étape vers la co-construction d’une politique publique. Par ailleurs, et alors que l’engagement prend des formes diversifiées, l’approche par les communs permet de ne pas limiter le dialogue et les financements de la collectivité aux seules associations, mais aussi de les élargir aux collectifs informels.

Ces échanges, riches et variés, ouvrent la voie à de nouvelles perspectives pour un financement plus juste et plus adapté aux enjeux démocratiques auxquels contribue le fait associatif au quotidien dans sa fonction d’interpellation.