L’ANTISÈCHE - Au fait, c’est quoi la théorie du donut ?

Développée dans les années 2010 par l’économiste britannique Kate Raworth, la théorie du donut est une modélisation économique qui vise à répondre à la fois aux défis sociaux et aux enjeux environnementaux. Son ouvrage qui la présente a inspiré plusieurs villes et les travaux des Nations-unies sur le développement durable.

« En économie, l’outil le plus puissant n’est pas l’argent, ni même l’algèbre. C’est un crayon. Parce qu’avec un crayon vous pouvez redessiner le monde », déclare Kate Raworth en introduction de son ouvrage La théorie du donut : l’économie de demain en 7 principes, dont le but est de proposer une nouvelle théorie économique, capable de répondre au défis sociaux et environnementaux.

Son livre paru en 2017 au Royaume-Uni et en 2018 en France, pointe les limites des systèmes économiques classiques, fondés sur l’idée de croissance et enseignés depuis le 19e siècle. À la place, l’autrice, qui a fait partie de l’équipe de recherche de l’organisation de lutte contre la pauvreté Oxfam Grande-Bretagne de 2011 à 2013 avant de rejoindre l’université d’Oxford comme enseignante, propose d’utiliser l’image du donut pour imaginer une nouvelle pensée macro comme microéconomique, qui prenne en compte les limites planétaires.

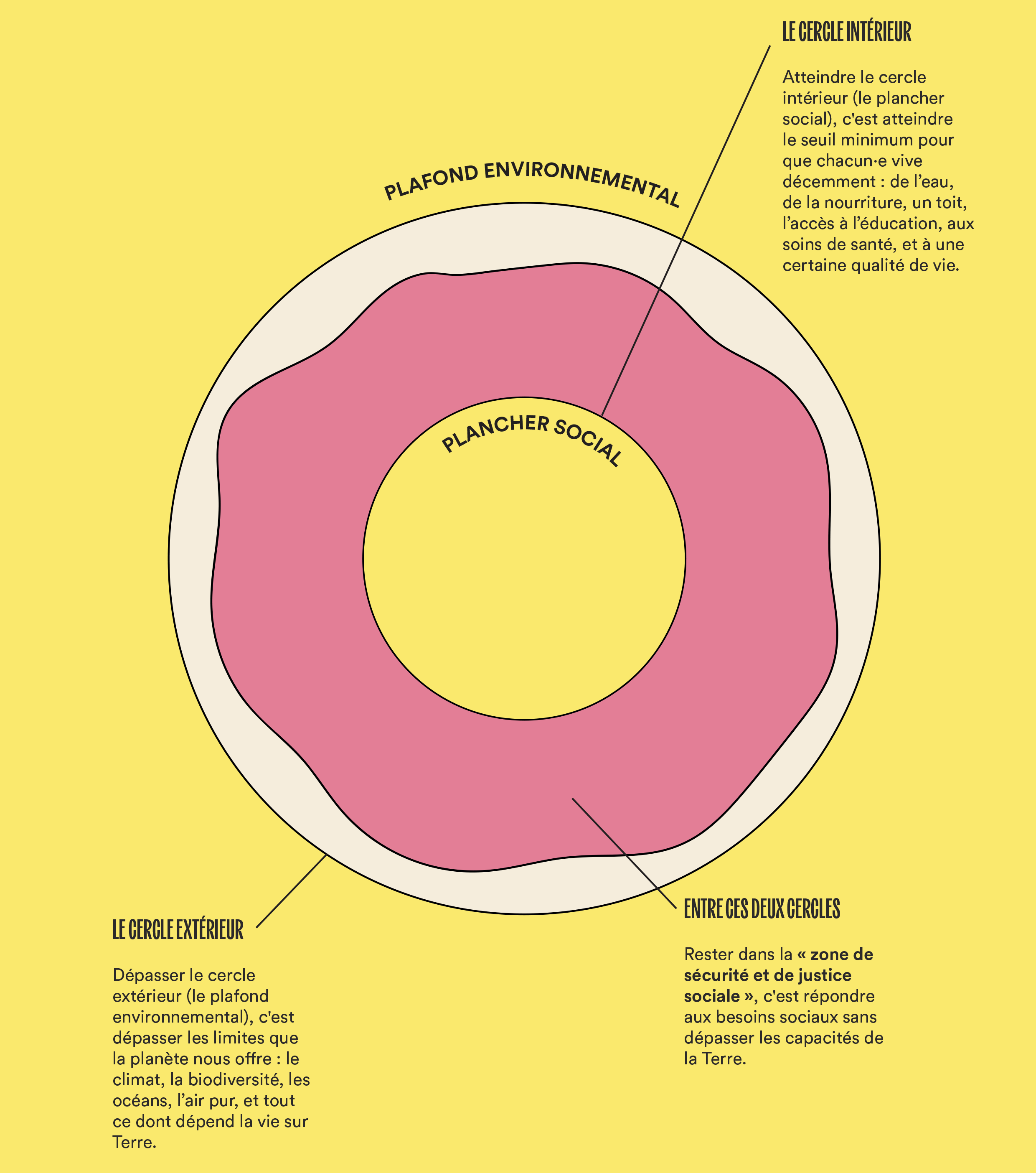

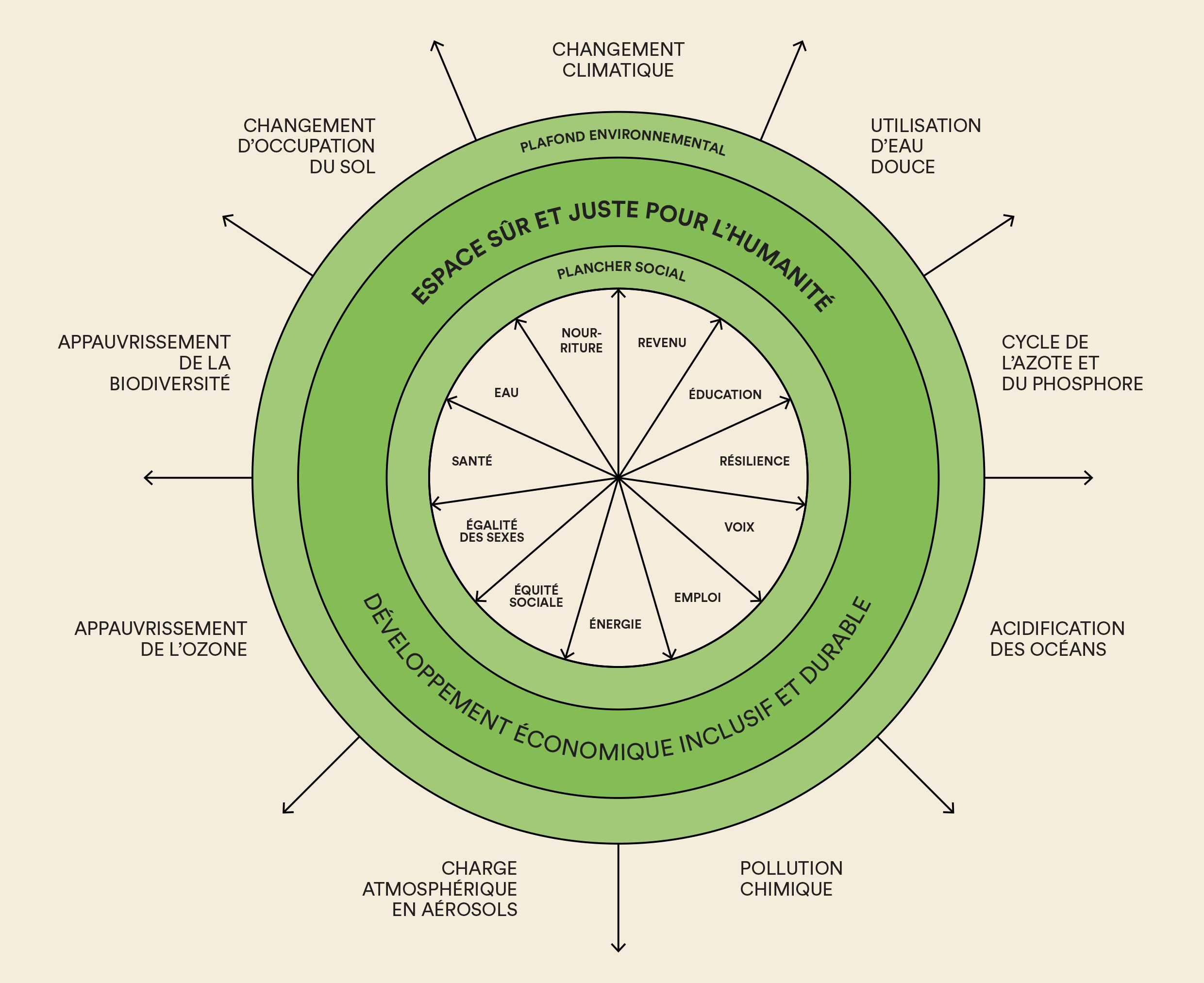

Concrètement, le donut symbolise l’espace dans lequel la société peut prospérer économiquement et assurer un niveau de vie suffisant à sa population, tout en respectant les limites écologiques de la planète. Il est désigné comme « l’espace sûr et juste pour l’humanité ».

« Plafond environnemental » et « plancher social »

Si le système économique sort du cercle extérieur du donut, cela signifie qu’il dépasse une des neuf limites planétaires en contribuant au changement climatique, à l’érosion de la biodiversité, à la perturbation des cycles biogéochimique d’azote et du phosphore, aux changements d’attribution des sols, à l’acidification des océans, à l’utilisation excessive d’eau douce, à l’appauvrissement de la couche d’ozone, à la pollution chimique ou à l’augmentation de la charge atmosphérique en aérosols. Il excède alors le « plafond environnemental », nécessaire à sa pérennité.

Si à l’inverse, le système économique sort du cercle intérieur du donut, cela signifie qu’il ne répond pas à au moins un des douze besoins de base nécessaires à chaque membre de la population. Définis par Kate Raworth, ces derniers sont l’accès à l’alimentation, à l’eau, à la santé, à l’égalité entre les sexes, à l’équité sociale, à l’énergie, à un emploi, à une voix politique, à l’éducation, à un revenu, à la paix et à la justice, et au logement. Il se situe alors en dessous du « plancher social », qui désigne le minimum à atteindre.

Les deux limites peuvent être franchies en même temps par une même économie, ce qui signifie qu’elle épuise les ressources naturelles, tout en n’assurant pas les besoins minimaux de sa population.

Des disparités selon les États

Par exemple, selon des modélisations de 2020 et se fondant sur des données de 2015 du Donut Economic Action Lab, une communauté composée d’organismes et de structures qui explorent les idées de l’économie du donut, les États-Unis affichent avec le Canada et le Royaume-Uni les dépassements les plus importants.

Les États-Unis dépassent ainsi toutes les limites planétaires, dont largement celles concernant le changement climatique, le cycle de l’azote et du phosphore, la pollution chimique et l’appauvrissement de la biodiversité. De plus, ils n’atteignent pas le plancher social en ne remplissant pas les conditions de l’égalité des sexes.

De leur côté, les Philippines dépassent une seule limite planétaire, celle du cycle de l’azote et du phosphore, mais ne remplissent aucun des besoins sociaux minimums.

La France quant à elle dépasse largement les quatre mêmes limites planétaires que les États-Unis, mais dans des proportions plus réduites, et les autres sont en passe de l’être. Elle n’atteint pas non plus le plancher social concernant l’emploi.

Sortir du système linéaire pour aller vers un système régénératif et distributif

Pour atteindre « l’espace juste et sûr pour l’humanité », compris entre le plafond environnemental et le plancher social, le livre de Kate Raworth propose de sortir d’une vision linéaire et dégénérative de production, basée sur le principe d’une croissance infinie et sur la consommation des ressources naturelles, pour aller vers une économie circulaire et régénérative, symbolisée par la forme du donut.

Il s’agit par exemple de réutiliser, réemployer ou recycler les déchets pour réalimenter le système économique. L’économie régénérative repose également sur l’utilisation des énergies renouvelables, plutôt que des énergies fossiles.

À la différence des théories de la décroissance, la baisse du produit intérieur brut (PIB) n’est cependant pas centrale pour Kate Raworth. Pour l’économiste, il s’agit avant tout, pour une société, de pouvoir prospérer sans être obligée de croître de manière infinie.

L’économie du donut passe ainsi également par un schéma distributif des ressources, afin de lutter contre les inégalités et l’accaparement. Selon l’autrice, les changements technologiques doivent donc s’accompagner de changements sociaux favorisant le partage des richesses.

Un exemple d’application à Amsterdam

La théorie du donut peut s’appliquer à l’échelle d’un pays, mais aussi d’une entreprise, d’une ville ou même d’une personne.

Depuis la parution de son ouvrage, vendu à plus de 100 000 exemplaires et désigné en 2017 comme « book of the year » par le Financial Times, Kate Raworth essaie de propager sa pensée en la présentant à une pluralité d’acteurs économiques, à différents niveaux. Membre du Club de Rome, elle travaille également avec le Mouvement des étudiants pour la réforme de l’enseignement de l’économie, né à Paris au début des années 2000 et dont le but est de demander un enseignement de l’économie différent de celui des penseurs classiques « décrivant des mondes imaginaires », et prenant en compte les enjeux du 21e siècle. Elle s’est également engagée aux côtés du mouvement de désobéissance civile Extinction Rebellion.

Sa théorie du donut a quant à elle été appliquée par certaines villes et organisations. Par exemple, la ville d’Amsterdam a décidé de s’en inspirer en 2020 pour guider sa politique au sortir du confinement. « L’idée est de revoir notre façon de consommer et de produire, tout en favorisant la création de nouveaux emplois », avait alors déclaré l’adjointe au maire d’Amsterdam, Marieke van Doorninck.

Le plan de la ville consiste notamment à atteindre une économie totalement circulaire à horizon 2050 par des engagements dans le traitement des déchets domestiques, la réduction du gaspillage alimentaire, la production de logements à partir de matériaux plus durables et une attention portée au recyclage des produits. La ville s'est par exemple lancée dans la collecte d'ordinateurs usagés à réparer et à redistribuer aux familles mal équipées. Les villes de Bruxelles, Berlin ou encore Cambridge s’en sont également inspirées.

Enfin, la théorie de Kate Raworth a également servi de source d’inspiration lors des négociations des objectifs de développement durable par l’ONU en 2015.

Elisabeth Crépin-Leblond