Football et rugby : la moitié des émissions proviennent des déplacements

Le Shift Project a publié le 13 février un rapport comptabilisant les émissions de ces deux disciplines sportives, dans les milieux amateurs comme professionnel. Les auteurs montrent que leur décarbonation est possible à partir de différents leviers.

Le Shift Project, un think tank dédié à la décarbonation, se penche sur le sport. Avec un rapport publié le 13 février intitulé Décarbonons le sport, il s’interroge sur l’impact carbone du football et du rugby et sur les leviers de décarbonation de ces activités.

Il s’agit de deux disciplines « emblématiques », estiment les auteurs. Elles cumulent « près de 2,5 millions de licenciés » pour la saison 2022-2023, dont 2,1 millions pour le football. 10 millions de spectateurs assistent aux matchs de ligue 1 et de ligue 2 en football et 4 millions en Top 14 et Pro D2 en rugby. Les émissions de gaz à effet de serre liées aux compétitions sportives professionnelles, ainsi qu’aux activités des stades et des clubs amateurs ont donc été analysées.

La moitié des émissions proviennent des déplacements

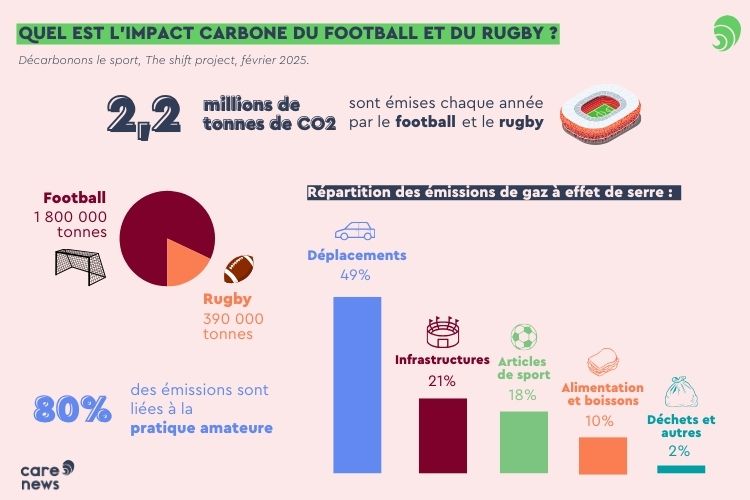

Chaque année, 2,2 millions de tonnes de CO2 sont émises par le rugby et le football, calcule le Shift Project. Cela correspond aux émissions des habitants de Lille ou de Rennes, selon les auteurs. L’empreinte carbone du football s’élève à 1 800 000 tonnes de CO2 et celle du rugby à 390 000 tonnes de CO2.

Dans le détail, environ la moitié des émissions du football et du rugby (49 %) résultent des déplacements des spectateurs, des pratiquants, des sportifs de haut niveau et des équipes. Les matchs internationaux sont responsables d’une part substantielle des émissions, en raison de l’augmentation des distances parcourues par les joueurs et les spectateurs : ceux-ci se déplacent souvent en avion.

21 % des émissions sont issues de la construction, de l’entretien et de la consommation énergétiques des infrastructures, 18 % de la fabrication des articles de sport. 10 % proviennent de l’alimentation et des boissons proposées lors des matchs, tandis que 2 % sont attribuables à d’autres sources, notamment au traitement des déchets.

Le milieu amateur représente 80 % du total des émissions des deux sports, contre 20 % pour le milieu professionnel. Cependant, sur une saison, l’empreinte carbone d’un footballeur professionnel international s’élève à 30 tonnes de CO2 et celle d’un rugbyman professionnel international à 25 tonnes de CO2, contre 0,7 tonnes pour un licencié.

À lire aussi : « Le sport doit faire sa part dans la transition écologique », entretien avec Julien Pierre (Fair Play for Planet)

Plusieurs leviers de décarbonation

« Il est possible de diviser par cinq l’empreinte carbone du football et du rugby en 25 ans, alignant ainsi ces sports avec les objectifs climatiques de l’accord de Paris », soit limiter le réchauffement planétaire en deçà de 2 degrés.

« Aucun de nos scénarios ne réussit à concilier l’atteinte des objectifs climatiques avec une augmentation du nombre de matchs internationaux, de compétitions ou du nombre de spectateurs internationaux », précisent les auteurs. Au mieux, il faut stabiliser le nombre de matchs et de spectateurs. Mais « la trajectoire la plus sûre » repose sur un rapprochement du public et des équipes, ainsi qu’une modération du nombre de matchs et de spectateurs internationaux.

La majeure partie de la réduction des émissions du football et du rugby s’appuie logiquement sur la décarbonation des déplacements. Cela passe par l’utilisation de moyens de transport comme la marche, le vélo ou les transports en communs sur les trajets courts. Pour les trajets longs, le train, le car et les véhicules électriques doivent être privilégiés à l’avion.

D’autres leviers doivent également être actionné. La consommation énergétique des bâtiments doit diminuer et être décarbonée. La composition des repas doit être modifiée : ils doivent être végétalisés et davantage préparés à partir de denrées locales, et biologiques, en supprimant les emballages à usage unique. La durée de vie des articles de sport doit être prolongée.

Une « méthode » applicable à d’autres disciplines

Le Shift Project identifie quatre prérequis à la décarbonation. Il faut améliorer la coordination entre l’ensemble des acteurs du secteur et assurer le financement des mesures prévues, mais aussi planifier la décarbonation. La formation des professionnels du secteur, ainsi que la sensibilisation et la consultation de toutes les personnes concernées paraît indispensable au think tank.

« Sports collectifs ou individuels, pratiqués en plein air ou en intérieur, la méthode présentée par le Shift Project pourra être transposée à d’autres disciplines », assurent les auteurs en conclusion.

Célia Szymczak