La France produit moins de 20 % de l’énergie dont elle a besoin, selon le Shift project

La sortie des énergies fossiles est indispensable pour limiter le changement climatique, mais aussi pour la souveraineté de notre pays, soutiennent les auteurs d’un rapport publié le 12 novembre par le Shift project. Ils formulent des propositions en ce sens.

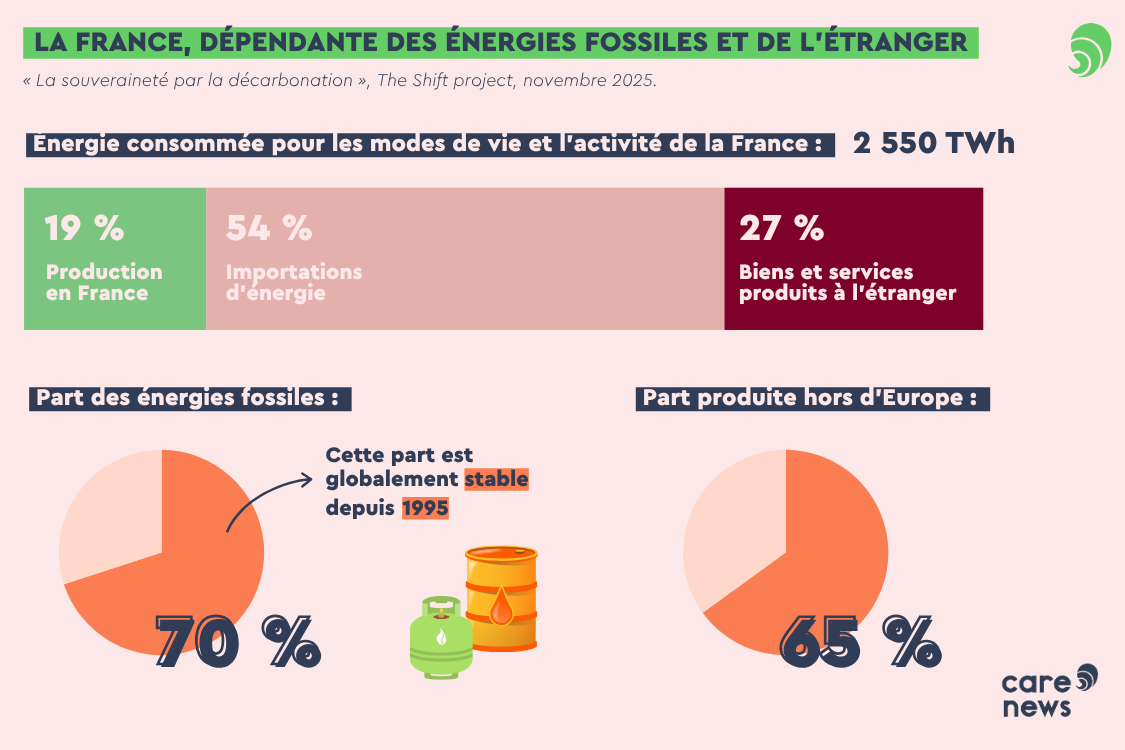

70 % de l’énergie nécessaire à nos modes de vie et à nos activités économiques est issue de sources fossiles, estime le Shift project, think tank indépendant qui travaille sur la décarbonation de notre économie. Cette part n’a baissé que très faiblement depuis 1995, l’année à laquelle les calculs de l’organisation débutent. « Si cette baisse se poursuivait au rythme actuel après le rebond post-Covid, l’exposition de la France aux énergies fossiles atteindrait 0 % dans plus de 230 ans », alertent les auteurs d’un rapport intitulé « La souveraineté par la décarbonation » publié le 12 novembre.

65 % de l’énergie nécessaire à nos activités est produite ailleurs qu’en Europe, insistent-ils également. Dans cette situation, la réduction de notre dépendance au pétrole, au gaz et au charbon est « une nécessité climatique », puisque la combustion d’énergie fossile « demeure la principale cause du dérèglement climatique » mais aussi une « condition indispensable à notre souveraineté », montrent-ils

La majorité de notre énergie importée

Pour arriver à ces conclusions, les auteurs s’appuient sur une notion qu’ils ont conceptualisée : « l'exposition énergétique ». Ils calculent ainsi l’énergie nécessaire aux modes de vie des citoyens et à l’activité économique sur le territoire national. Mais ils prennent également en compte l’énergie utilisée pour la production à l’étranger de biens et services importés en France et à la production en France de biens et services exportés. Cela n’est, d’après eux, habituellement pas comptabilisé.

Première conclusion : l’énergie produite en France est majoritairement décarbonée, « sous forme essentiellement d’électricité » (à 51 % issue du nucléaire et à 47 % de sources renouvelables, pour seulement 2 % de pétrole). Mais cela ne représente qu’un cinquième de l’énergie dont le pays a besoin (19 %).

En effet, plus de la moitié de l’énergie nécessaire à nos besoins et notre activité est importée (54 %), pour notre transport, notre chauffage ou la production de biens et services par exemple. C’est là que le bât blesse, puisque ces importations sont composées à plus de 90 % d’énergies fossiles, dont 56 % de pétrole et 34 % de gaz naturel.

Une forte dépendance à des pays extra-européens

De plus, jusqu’en 2022, avant les sanctions prises à la suite de la guerre en Ukraine, cette énergie était importée majoritairement de Russie. Une petite part (6 %) subsiste, mais désormais, les États-Unis sont notre premier fournisseur d’énergie, à hauteur de 23 % des importations. L’Europe nous fournit 20 % de l’énergie importée – une part qui diminue depuis que les pays européens « ont atteint leur pic de production de pétrole et de gaz » au début des années 2000 –, l’Afrique 22 % et le Moyen-Orient près de 15 %.

Tout cela présente des risques en matière de disponibilité de l’énergie, insiste le Shift project, puisque sept des dix principaux fournisseurs de pétrole et quatre des dix principaux fournisseurs de gaz naturel de la France « risquent de voir leur production fortement décliner d’ici à 2050 ». Cela laisserait moins de choix à la France pour « diversifier ses approvisionnements », en particulier dans le cas du gaz naturel. De plus, ces pays pourraient à l’avenir prioriser leur consommation nationale au détriment de la France, sans compter les « risques d’instrumentalisation de notre dépendance » dans les relations internationales.

Le reste de l’énergie nécessaire à nos besoins (27 %) sert à produire à l’étranger – majoritairement en Europe, puis en Asie – les biens et services importés sur le territoire. De l’énergie est consommée tout au long du processus, de l’extraction des matières premières à l’acheminement des produits. Là encore, elle est issue en majorité sur des sources fossiles (à 41 % de pétrole, à 25 % de gaz naturel et à 7 % de charbon).

Électrifier massivement nos usages

Face à cette situation, le think-tank formule plusieurs propositions. D’abord, il appelle à réindustrialiser le continent européen, pour augmenter la production de biens et services produits sur place à partir d’une énergie décarbonée. Cela passe nécessairement par l’électrification des processus dans l’industrie quand cela est possible.

En parallèle, l’électrification de nos usages doit avoir lieu dans d’autres domaines, le transport ou le chauffage par exemple. Dans les secteurs dans lesquels elle n’est pas possible ou difficile, comme l’industrie lourde ou la défense, il faut s’appuyer sur des carburants bas-carbone comme le biogaz, l’hydrogène vert ou les carburants de synthèse, et les réserver à cet usage, compte tenu de leur disponibilité limitée.

Une faible dépendance pour les renouvelables ?

Encore faut-il produire de l’électricité décarbonée en quantité suffisante. Les auteurs appellent à prolonger « tant qu’il est sûr » le parc nucléaire existant et à lancer la construction de nouveaux réacteurs. Ils pointent toutefois une « incertitude liée aux délais et aux coûts de construction du nouveau nucléaire ». « En 2050, le nucléaire ne pourra fournir que la moitié de notre électricité », souligne par ailleurs le think tank.

De fait, il recommande en même temps de maintenir la production d’hydroélectricité, mais aussi de développer le photovoltaïque, ainsi que l’éolien terrestre et en mer, dont le déploiement est plus rapide que celui des réacteurs. « De manière générale, parier exclusivement sur l’une des filières, nucléaire ou EnR [énergies renouvelables], est plus risqué que de parier sur les deux simultanément », affirment encore les auteurs.

Pour éviter de basculer dans une autre forme de dépendance, « il serait bien sûr possible de relocaliser la production de panneaux solaires sur notre territoire » et les fabricants européens d’éoliennes « approvisionnent très largement le marché français » précise le Shift project. Contrairement au pétrole et au gaz, les stocks de soleil et de vent ne risquent pas de manquer, argumentent les auteurs. Quant à l’uranium nécessaire au fonctionnement des centrales, il provient de sources « diversifiées », dont des pays « partenaires stables et démocratiques, voire alliés ». De plus, il n’en faut qu’une petite quantité. Le risque de pénurie ou de fluctuations des prix est donc beaucoup plus limité qu’avec les combustibles fossiles, considère le Shift project.

À lire aussi : L’Ademe recense 421 000 emplois liés à la transition énergétique en France

Une division par deux de la consommation d’énergie

Enfin, selon les projections de l’organisation, la « baisse structurelle de la demande d’énergie » est indispensable pour parvenir à la neutralité carbone. La consommation d’énergie doit être divisée par deux à horizon 2050. Cette diminution peut être liée, d’une part, à l’amélioration de l’efficacité énergétique, c’est-à-dire à la réduction de la quantité d’énergie utilisée pour rendre un service égal. La rénovation thermique permet par exemple de limiter la quantité d’énergie nécessaire pour chauffer une habitation, et un véhicule électrique consomme beaucoup moins d’énergie qu’un véhicule thermique, peut-on lire dans le rapport.

D’autre part, il faut mettre en œuvre des démarches individuelles et collectives de sobriété. Par exemple, dans le domaine de l’aviation, pour lequel des alternatives technologiques n’existent pas encore, « il est alors indispensable de réduire le trafic », illustrent les auteurs. Cela suppose notamment le « déploiement massif d’infrastructures ferroviaires » et le choix de « séjours moins fréquents » par exemple.

À lire également : Décarbonation « juste » de la filière automobile : des ONG et la CFDT partagent leur vision commune

Célia Szymczak