La moitié des salariés en détresse psychologique : les conditions de travail en cause

Un baromètre réalisé par Empreinte humaine avec Ipsos BVA évalue la détresse psychologique et le risque de burn-out parmi les salariés français. Dans la majorité des cas, ils expliquent partiellement ou totalement cette situation par le travail. Les conditions de travail, la mobilisation de la direction et l’accompagnement en cas de difficultés influencent la santé mentale des salariés.

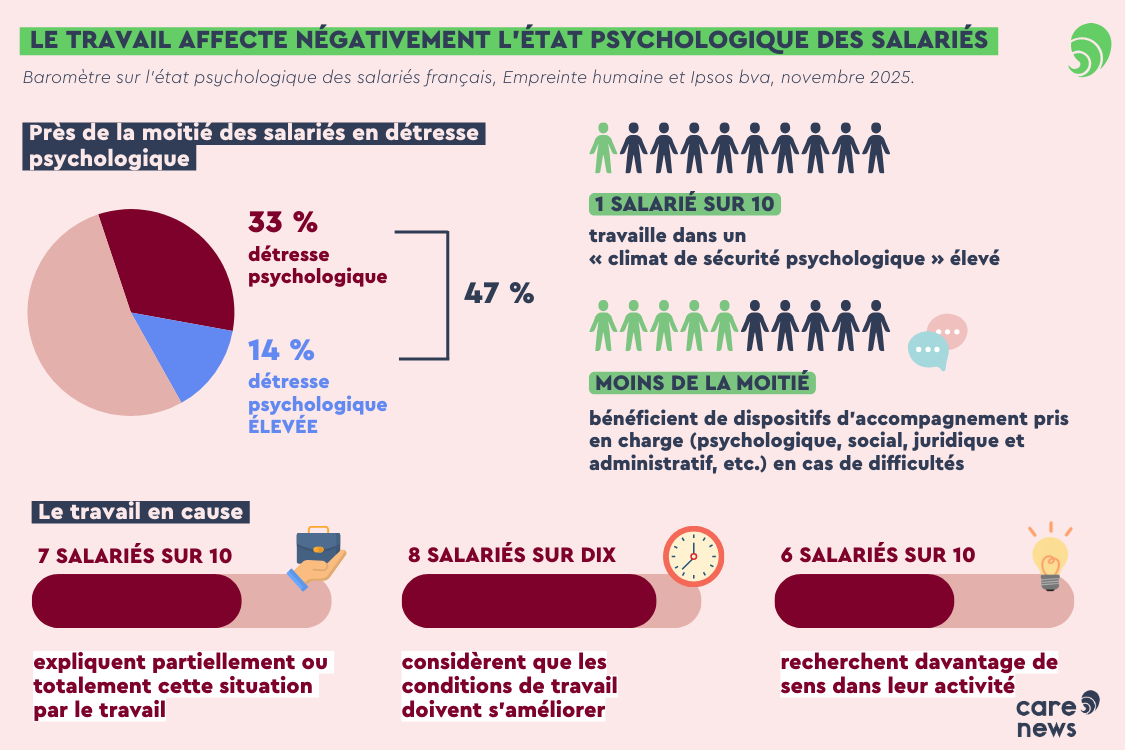

Depuis 2020, la santé mentale des salariés français ne s'améliore pas, selon le baromètre du cabinet Empreinte humaine réalisé avec Ipsos BVA diffusé le 25 novembre. Près de la moitié des salariés français (47 %) connaissent une situation de détresse psychologique, et 14 % d’entre eux y font face de façon « sévère ». Pour établir cette conclusion, les sondeurs utilisent un questionnaire sur la prévalence des facteurs de risque de dépression et d’épuisement chez les répondants, comme une fatigue importante ou du stress.

« Cela fait plus de cinq ans que la situation est assez tendue », insiste Christophe Nguyen, cofondateur et président d’Empreinte humaine. Par rapport à la dernière édition, datant de mars 2025, le taux de détresse psychologique s’est légèrement dégradé, passant de 45 à 47 %.

Au moyen d’un autre questionnaire, Empreinte humaine et Ipsos BVA évaluent spécifiquement le risque de burn-out sur l'échantillon de 2 000 salariés interrogé : 32 % des salariés sont considérés à risque, dont 12 % à risque sévère.

La charge de travail, un enjeu clé

Pour expliquer ces chiffres, 7 salariés sur 10 effectuent un lien direct avec leur travail, en estimant que cette détresse y est partiellement ou totalement liée. Plus de 8 sur 10 (85 %) considèrent que les conditions de travail doivent s’améliorer pour prévenir les risques psychosociaux, c'est-à-dire les situations de stress ou de violence qui peuvent donner lieu à des problèmes de santé mentale.

D’ailleurs, pour améliorer leur état psychologique, les salariés attendent en priorité de la reconnaissance, une amélioration de leur charge de travail et un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ces trois dimensions sont liées, fait remarquer Christophe Nguyen : le vécu de la charge de travail est « plus lourd » en cas de manque de reconnaissance, tandis que le travail risque davantage de déborder sur la vie personnelle si cette charge est importante. Ces attentes évoluent également très peu au fil des baromètres : « malheureusement, on ne traite pas les sujets les plus déterminants », regrette le président d’Empreinte humaine.

À lire aussi : Burn-out : comment la dégradation des conditions de travail menace la santé des salariés

Un besoin de mobilisation sincère des directions

D’autres facteurs affectent la santé mentale des salariés. Le taux de détresse psychologique tombe à 5 % et le risque de burn-out est divisé par trois au sein des entreprises dans lesquelles le « climat de sécurité psychologique » est élevé. Ce « climat » est évalué à partir de quatre dimensions : la sensation d’un réel engagement de la part de l’employeur sur les risques psychosociaux, la priorité donnée à la santé mentale par rapport à la productivité stricte, une communication régulière sur ces sujets et la consultation des salariés. Or, seul un salarié sur dix travaille dans un climat de sécurité psychologique élevé.

La prise en compte par le management de la santé mentale est « clé (...) pour créer ce bon climat de sécurité psychologique », fait valoir Christophe Nguyen. Il insiste également sur l’importance de la fixation d’objectifs liés à la santé mentale, de l’attribution de moyens et d’un suivi des effets des mesures mises en place. « S’il n’y a pas une vraie mobilisation au niveau des comités de direction pour que le sujet s’ancre dans management, ça ne fonctionnera pas », résume-t-il.

L’enjeu des arrêts de travail

Concernant la prise en charge des situations de difficulté, moins d’1 salarié sur 2 affirme que son entreprise propose des dispositifs d'aide pour les salariés confrontés à des difficultés professionnelles ou personnelles incluant un accompagnement personnalisé pris en charge par l’employeur : soutien psychologique, assistance sociale, de santé ou encore accompagnement juridique et administratif. « Quand ces dispositifs existent, le climat de sécurité psychologique augmente », note Christophe Nguyen. Parmi les autres éléments qui entrent en compte : le sens du travail – 6 salariés sur 10 en recherchent davantage dans leur activité – ou la solitude ressentie au travail, qui concerne environ 3 salariés sur 10.

À noter aussi, les suspicions d’abus autour des arrêts de travail affectent la possibilité des personnes concernées par des difficultés psychologiques d’en parler librement aux yeux de 74 % des répondants et la reconnaissance des situations de détresse pour 78 % des répondants. Ces suspicions sont alimentées par des « discours politiques », pointe Christophe Nguyen. Elles sont répandues chez les salariés : seuls 4 % des personnes interrogées pensent qu’il n’y a aucun abus, 22 % ne se prononcent pas.

À lire aussi : Entreprises : quelles bonnes pratiques pour protéger la santé mentale des salariés ?

Des répercussions négatives sur la santé physique

Des populations sont plus à risques de mal-être. Les employés sont surexposés à la détresse psychologique par rapport aux cadres (53 % contre 42 %), les salariés du secteur public par rapport au privé (52 % contre 45 %), les moins de 30 ans par rapport aux plus de 60 ans (55 % contre 36 %) et les femmes par rapport aux hommes (54 % contre 40 %). Les salariés des grandes entreprises sont un peu moins exposés (42 %) que ceux des petites et moyennes entreprises (PME, 51 %), de celles de taille intermédiaire (ETI, 51 %) et des très petites entreprises (TPE, 47 %).

En règle générale, la détresse psychologique a des conséquences très concrètes sur la santé des salariés : une personne concernée « a deux fois plus de chance de développer un trouble mental », comme des troubles anxieux ou une dépression sévère, déclare Christophe Nguyen.

« Il y a une corrélation très forte entre la santé physique et la santé mentale. Le stress chronique dérègle un peu notre corps. Quand la tête souffre, le corps parle », ajoute-t-il. L’anxiété peut créer des troubles de sommeil, par exemple. D’ailleurs, 66 % des salariés en détresse psychologique disent rencontrer des problèmes de sommeil, contre 49 % de l’ensemble. Le stress peut générer des troubles musculosquelettiques : là encore, 58 % des salariés en détresse psychologique en souffrent contre 52 % de l’ensemble. 83 % des salariés en détresse psychologique subissent des nausées, contre 13 % de l’ensemble, et 73 % des problèmes digestifs, contre 26 % de l’ensemble.

À lire aussi : Santé mentale : une formation aux premiers secours pour déstigmatiser

Célia Szymczak