Les transports, un facteur déterminant de la santé mentale

Une étude publiée le 28 avril par l’Institut Terram et l’Alliance pour la santé mentale se penche sur l’impact des transports sur la santé mentale des Français. Pour une grande partie de ceux qui souffrent de symptômes dépressifs, de stress, d’anxiété et de burn out, les déplacements font partie des causes de leur-mal-être, rapporte l’étude dont les auteurs plaident pour une « éthique du déplacement ».

41 % des personnes ayant connu des symptômes dépressifs estiment que leurs problèmes de déplacement en sont en partie la cause. Ce chiffre est révélé par une étude publiée le 28 avril par l’Institut Terram et l’Alliance pour la santé mentale, intitulée « Mobilités : la santé mentale à l’épreuve des transports ». Menée auprès d’un panel de 3 300 Français de 18 ans et plus du 31 janvier au 2 février 2025, elle met le doigt sur un lien non négligeable entre difficultés quotidiennes dans les transports et souffrance psychique.

Une même proportion de personnes font ainsi peser sur les transports une responsabilité dans leurs troubles du sommeil, tandis que 43 % des personnes en situation de stress, d’anxiété ou de burn out voient leurs problèmes de déplacement comme une des causes de leur mal-être. Ce chiffre grimpe encore à 44 % concernant la prise d’antidépresseurs et jusqu’à 46 % pour les épisodes de colère violente, rapportent l’Institut Terram et l’Alliance pour la santé mentale.

L’impact de la mobilité « reste largement négligé, souvent éclipsé par des considérations techniques ou économiques. C’est là l’un de ses angles morts les plus persistants. Parce qu’elle engage simultanément l’esprit et le corps, la mobilité joue en effet un rôle décisif dans l’équilibre psychique et physique. Elle oscille entre ressource et contrainte, entre épanouissement et épuisement », soulèvent les auteurs de l’étude.

Les jeunes, les femmes et les familles monoparentales particulièrement touchés

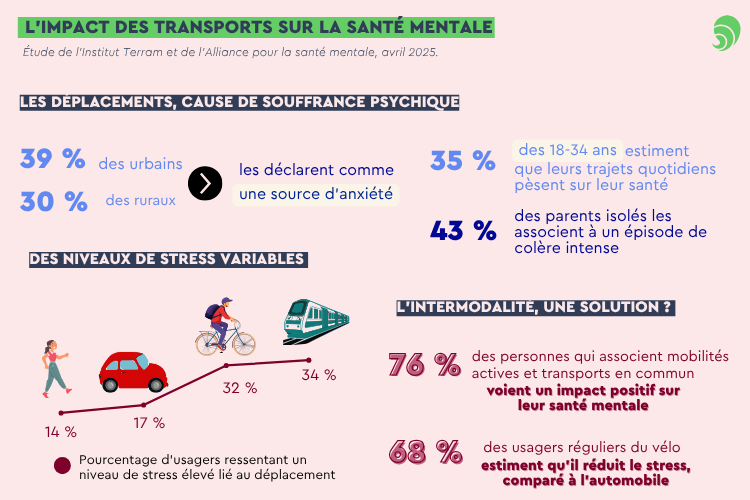

Selon cette dernière, les trajets quotidiens, de chez soi à son lieu d’étude ou de travail, impactent plus lourdement la santé mentale des jeunes que celle du reste de la population. En effet, 30 % des étudiants et actifs au total estiment que ces trajets pèsent directement sur leur santé. Cette situation concerne 35 % des 18-34 ans et 22 % des 50-64 ans.

À lire également : TRIBUNE - Santé mentale des jeunes : l’entreprise, un levier pour reprendre pied ?

Les effets négatifs se font également plus fortement ressentir à mesure que la distance parcourue augmente. Au-delà de 50 kilomètres quotidiens, 67 % des répondants témoignent d’un impact sur leur santé, contre 19 % en dessous de 5 kilomètres. Le positionnement politique semble aussi jouer un rôle, puisque 37 % des personnes « très à gauche » et 38 % des « très à droite » se disent affectées par les transports, contre 27 à 29 % des personnes au centre ou modérées.

Les femmes sont quant à elle particulièrement touchées par des difficultés liées aux transports, relève l’étude qui analyse l’action de ces derniers comme « un amplificateur de vulnérabilités structurelles ». 56 % des femmes de moins de 35 ans insatisfaites de l’offre de transports collectifs déclarent ne pas s’y sentir pas en sécurité, contre 43 % des usagers en moyenne.

Du côté des parents isolés, « l’impact psychique des déplacements est fort », note l’étude. 43 % d’entre eux les associent à un épisode de colère intense, parfois avec des gestes violents, contre 22 % pour les personnes sans enfant à charge.

Les urbains, plus affectés psychologiquement que les ruraux

D’une manière générale, les urbains sont également plus affectés psychologiquement par les transports que les ruraux. 39 % des habitants des villes les déclarent ainsi comme une source d’anxiété, 47 % évoquent une fatigue générale, 38 % une charge mentale accrue et 29 % les associent à de la colère ou de l’irritabilité. Ces chiffres descendent respectivement à 30 %, 45 %, 34 % et 22 % parmi les membres de la population rurale. Ces derniers sont cependant plus affectés sur le plan économique, puisque 43 % d’entre eux considèrent leurs frais de transport trop élevés contre 35 % des urbains.

Selon les auteurs de l’étude, 51 % des Franciliens ayant connu des symptômes de dépression estiment également que leurs problèmes de déplacement en sont une des causes, soit dix points de plus que la moyenne nationale. Près des deux-tiers de habitants de l’Ile-de-France se sentent également obligés d’organiser leur journée en fonction des transports et 60 % renoncent à des activités culturelles et des loisirs, pour des raisons de transports.

De façon plus globale, 54 % des urbains affirment structurer leur vie autour des transports, contre 47 % des ruraux. Face aux difficultés de transports, 59 % des premiers et 52 % des seconds se sentent démunis. Enfin, 48 % des urbains et 45 % des ruraux disent « se sentir prisonniers de leur environnement », rapporte l’étude.

À lire également : Les véhicules intermédiaires : moyen de transport du futur ?

Des niveaux de stress variables en fonction des modes de transports

Mais la mobilité « lorsqu’elle est choisie plutôt que subie, maîtrisée plutôt qu’imposée, et inscrite dans un environnement fluide et apaisé » peut aussi jouer un rôle bénéfique, estiment les auteurs de l’étude.

Le mode de déplacement emprunté influe notamment sur le niveau de stress des usagers. La marche, utilisée seule, est ainsi associée au plus faible niveau de stress, soit 14 %. 73 % des personnes qui marchent régulièrement pour leurs trajets y trouvent également plus de plaisir en comparaison à l’automobile et 71 % estiment qu’elle réduit le niveau de stress.

Le rapport au vélo est plus ambigu. Si 68 % des utilisateurs réguliers du vélo estiment qu’il réduit le stress, et 79 % y trouvent plus de plaisir en comparaison à l’automobile, la voiture est associée en générale à un niveau de stress moins élevé que le vélo : 17 % contre 32 %. Une logique similaire est également mise en lumière par l’étude pour la trottinette et les deux-roues motorisées. « Lorsqu’on interroge les usagers réguliers sur leur expérience de mobilité, les modes alternatifs – actifs ou collectifs – sont systématiquement jugés plus favorables que la voiture, tant en termes de plaisir que de réduction du stress », font remarquer les auteurs de l’étude.

L’intermodalité, une solution mise en avant

Du côté des transports en commun, 73 % des usagers s’en disent satisfaits pour leurs trajets du quotidien, 71 % pour les démarches administratives et 70 % pour les déplacements professionnels ou académiques. Des écarts importants existent cependant entre zones urbaine et rurale puisque 76 % des urbains se disent satisfaits de l’offre de transports collectifs contre 56 % des ruraux, pour les déplacements liés au travail ou aux études.

Enfin, 76 % des personnes qui associent mobilités actives et transports en commun estiment que cela a un impact positif sur leur santé mentale. « La mobilité active – qu’il s’agisse de marcher, de faire du vélo ou d’utiliser des modes doux similaires –constitue à elle seule un puissant vecteur de bien-être. Elle permet d’intégrer une activité régulière dans des gestes simples du quotidien, déterminant majeur d’une bonne santé mentale », analysent les auteurs de l’étude.

Dans un contexte où la portée du vélo et de la marche « reste limitée aux distances du quotidien […] l’intermodalité – le fait de combiner plusieurs modes de déplacement, comme marcher jusqu’à un arrêt, pédaler jusqu’à une gare ou se déplacer à pied entre deux correspondances – apparaît comme une solution vertueuse », mettent-ils en avant.

Élisabeth Crépin-Leblond